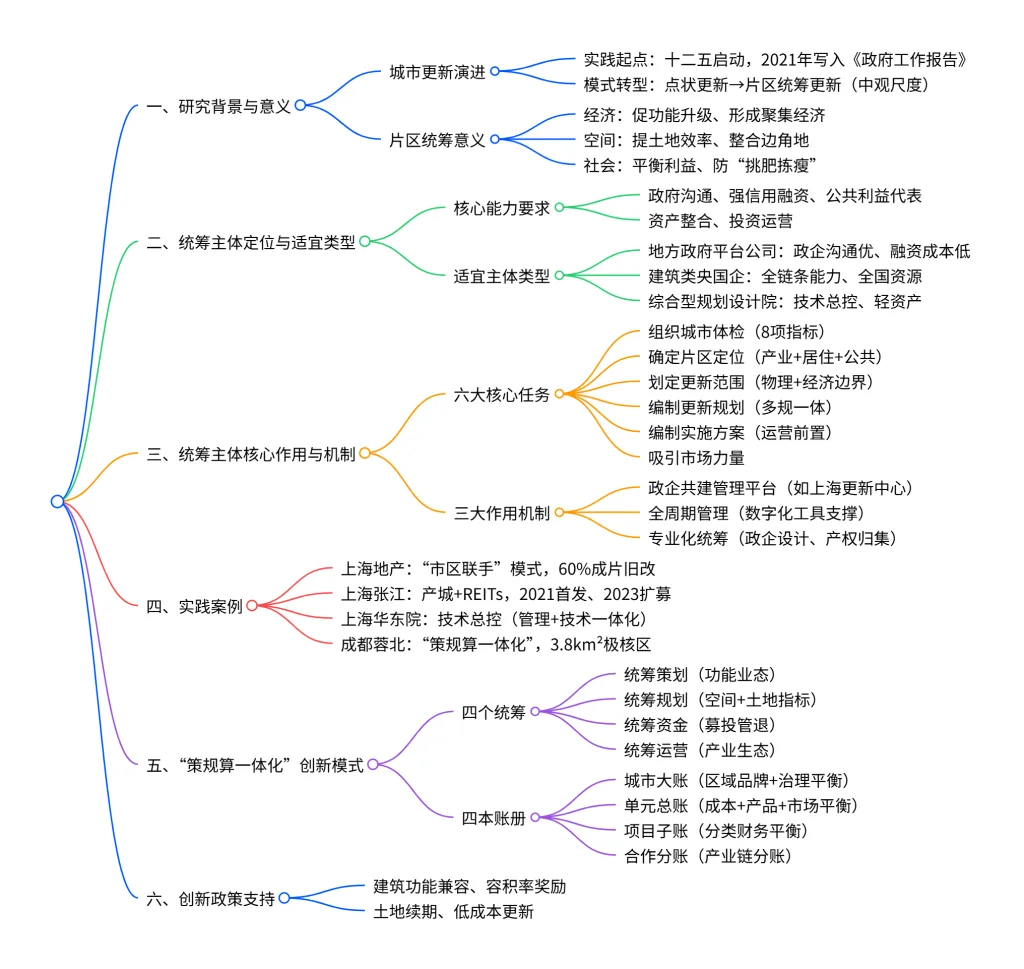

片区更新统筹主体的作用及机制(2022 白皮书)详细总结

研究背景与片区统筹更新的意义

- 城市更新宏观演进

- 实践脉络:早于 “十二五” 时期启动,上世纪 80 年代房改户改、2000 年后新型城镇化为前期基础;2021 年城市更新首次写入国家《政府工作报告》,深圳、上海、广州、北京已出台市级《城市更新条例》,标志更新进入规范化阶段。

- 模式转型:从 “点状更新”(单项目、碎片化,如单个老旧小区 / 厂房改造)转向 “片区统筹更新”(中观尺度,突破地块红线,统筹产业、居住、公共空间),解决旧模式中 “文化不协调、功能不衔接、公共服务短板难补” 等问题。

- 片区统筹更新的核心价值

- 经济层面:促进城市功能升级,配置上下游产业链形成聚集经济(如成都东郊记忆产业园,由旧厂房转型为国家 AAAA 级旅游景区、国家文化产业示范基地);

- 空间层面:提升土地利用效率,整合零散边角地,优化片区空间资源配置(如上海 “留改拆” 并举,盘活 700 万㎡里弄房屋);

- 社会层面:平衡公共利益与市场利益,避免 “挑肥拣瘦”(高低附加值地块打包),推动城市均衡发展(如沈阳、合肥 “资源统筹协调机制” 获全国推广)。

统筹主体的关键地位与适宜类型

1. 统筹主体的核心能力要求

片区统筹更新面临 “产权多、资金大、项目杂、运营难、需政府支持” 五大痛点,统筹主体需具备五大核心能力:

- 政府沟通能力:精准理解政府战略规划,高效衔接多部门(如规自、住建、文保);

- 强信用融资能力:对接金融机构,应对更新项目 “资金需求大、回收周期长” 特点;

- 公共利益代表能力:协调居民、企业、政府等多元产权方,以长期利益、公共利益为导向;

- 资产整合能力:获取或整合存量资产(如土地、旧建筑),降低前期资金压力;

- 投资运营能力:覆盖 “融资 – 更新 – 运营” 全链条,支撑项目长期活力。

2. 适宜统筹主体类型及对比

| 统筹主体类型 | 自有资产优势 | 业务板块能力 | 政府沟通能力 | 利益协调能力 |

| 地方政府平台公司 | 土地资产充足,政策倾斜多 | 部分覆盖 “投资 – 建设 – 运营” 全链条,本地资源引入能力强 | 人事关联政府,沟通最便捷,可加快审批 | 贯彻政府意志,平衡公共服务与市场收益 |

| 建筑类央国企 | 资金实力雄厚,全国资源布局 | 全链条能力成熟,可引入龙头产业资源 | 多地协作经验丰富,沟通自主性强 | 承担公共职能,协调跨区域多主体利益 |

| 综合型规划设计院 | 轻资产模式,技术资源密集 | 策划 + 设计 + 运营总控,创新性与衔接性突出 | 翻译政府诉求为技术规范,形成标准管控 | 通过设计平衡政府要求、市场需求与规范 |

统筹主体的核心作用与实现机制

1. 六大核心任务

- 组织片区城市体检:按住建部要求,围绕8 项指标(生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力)开展,采用 “政府自体检 + 第三方体检 + 社会满意度调查” 结合模式,为更新提供精准靶点;

- 确定更新片区定位:基于体检结果,聚焦 “产业空间(升级动力)、居住空间(民生保障)、公共空间(人本需求)” 三维定位(如北京昌平区政府街更新,定位 “1 条廊道 + 3 个街区 + 5 个节点”);

- 划定更新范围:明确 “物理边界”(行政与地理范围)与 “经济边界”(资金平衡、收益预期),实现 “大片区统筹,小单元作战”;

- 编制更新规划:形成 “多规一体” 方案,包含 “空间图层”(城市设计、综合交通 / 地下空间专项规划)与 “经济图层”(产业规划、金融路径设计);

- 编制实施方案:突出 “运营前置”(策划阶段明确运营主体)与 “全生命周期管理”(覆盖建设 – 运营 – 退出),内容含更新范围、投融资模式、征收补偿、招商计划等;

- 吸引市场专业化力量:通过 “高低附加值地块打包” 平衡收益,引入社会资本参与招商、运营等专业环节(如戴家巷更新引入特色小店 40 余家)。

2. 三大作用机制

- 与政府合作成立管理平台:如上海成立 “上海市城市更新中心”(隶属上海地产集团)、武汉构建 “城市更新领导小组 – 更新中心 – 更新公司” 三级架构,承接政府部分行政职能(如规划传导),联动市场主体推进项目;

- 全周期管理与服务:依托数字化工具(如 CIM 平台、数字管理驾驶舱)覆盖全流程,上海、北京政策明确要求 “全生命周期管理”,实现 “规划 – 建设 – 运营” 数据打通;

- 专业化能力统筹各方:包括制定政企合作顶层设计(规避政府违规负债)、产权归集办法(贴近社区摸排诉求)、衔接规划与市场动因(引入经济图层)、谋划经济路径(测算成本与收益),确保方案可落地。

典型实践案例

| 案例主体 | 核心模式 | 创新举措 | 关键成果数据 |

| 上海地产集团 | “市区联手、政企合作、以区为主” | 1. 创新 “总 + 子” 银团融资、土地组合转让(如北外滩地块跨区域组合);2. 设立全国最大城市更新基金;3. 首创 “场所联动” 招商股转 | 承担上海60% 成片旧改业务,2020 年挂牌 “上海市城市更新中心” |

| 上海张江高科 | 产城融合 + 金融创新 | 1. 设立 Pre-REITs 基金收购低效资产(如星峰科技园);2. 2021 年首发全国首批基础设施 REITs(华安张江光大 REIT);3. 2023 年扩募张润大厦 | 实现退出收益约1.98 亿元,形成 “投资 – 运营 – 证券化退出” 闭环 |

| 上海华东院 | 技术总控一体化 | 1. 管理一体化:“政府主导 + 办企合一 + 市场化运作”;2. 技术一体化:“统一规划 + 设计 + 建设 + 运维”;3. 形成 “一张蓝图 + 一组手册 + 一份约定 + 一张进度表” | 保障北外滩片区(与外滩、陆家嘴构成 “黄金三角”)多地块协同落地 |

| 成都蓉北商圈 | “一体两面” 资产管理 | 1. “策规算一体化” 编制方案(空间 + 经济图层叠合);2. 拟发行城市更新专项基金(含 Pre-REITs 子基金);3. 组建 “规划 + 工程 + 经济” 总师团队 | 极核区3.8 平方公里,定位 “产学研展商” 五位一体功能组团 |

“策规算一体化” 创新模式(核心)

1. 四个统筹(全要素协同)

- 统筹策划:明确各地块功能业态,对接拟保留企业(如产业园区更新时纳入片区生态),避免功能碎片化;

- 统筹规划:平衡空间形态与土地指标,将市场化思维融入更新单元划定、产权归集等环节(如上海地产通过经济验证倒推控规指标);

- 统筹资金:设计 “募投管退” 路径,对接多元金融工具(专项债、城市更新基金、公募 REITs),区分 “跟投路径”(前期引入社会资本补资本金)与 “换岗路径”(后期国资通过 REITs 退出);

- 统筹运营:围绕产业升级提供服务,如上海张江探索 “三不机制”(不明确机构规格、不核定编制、不受岗位工资限制)、“四不像机构”(非大学 / 科研院所 / 企业 / 事业单位),培育科创产业。

2. 四本账册(经济平衡核心)

| 账册类型 | 核心逻辑 | 关键内容 |

| 城市大账 | 立足城市长期治理,平衡公共利益与发展收益 | 2 个增值效应(区域品牌打造、周边板块价值拉动)+1 个平衡(产居比、税收与民生投入平衡) |

| 单元总账 | 以资管目标(资产收益率)为锚,倒推核心变量平衡 | 平衡 3 大变量:成本(资产流转 + 土地流转)、产品(控规指标 + 城市设计)、市场(租赁市场 + 资本市场估值) |

| 项目子账 | 按项目收益属性分类,实现独立财务平衡与跨项目调剂 | 分类:A 类(非经营性,如市政设施,靠政策补贴)、B 类(准经营性,如社区服务)、C 类(经营性,如商业);归集收支实现跨项目平衡 |

| 合作分账 | 借鉴产业链分工逻辑,明确各参与方利润区间,主导资产收益率 | 参考苹果产业链模式,明确开发商、运营商、金融机构等利润,确保国有资本可统筹公共效益(如社会效益与经济效益平衡) |

创新政策支持

- 建筑功能兼容政策:允许商业、办公、文化等多元功能空间复合,打破单一权属与地块边界限制;

- 建筑面积增容政策:借鉴日本经验,对贡献公共空间、推进低碳节能、保护历史建筑的项目给予容积率奖励或指标转移;

- 土地使用年限续期政策:明确土地用途转性或到期后土地出让金补交规则,解决存量更新 “预期不稳” 问题;

- 低成本更新政策:鼓励原业主自主更新 + 政府补贴(如资金、税费减免),替代高成本 “拆除新建” 模式,降低财政压力。

关键问题

问题 1:为何政府建设类公司(地方平台公司、建筑类央国企等)成为片区更新的核心统筹主体?其核心适配性体现在哪里?

答案:政府建设类公司成为核心统筹主体,本质是其契合中国 “政府主导、市场运作、公共利益优先” 的城市更新逻辑,核心适配性体现在三方面:

- 能力适配:完全覆盖统筹更新所需的五大核心能力 —— 与政府沟通顺畅(如平台公司人事关联政府,可快速落实规划)、强信用融资(如央国企可获低息开发贷,平台公司可发行专项债,渝中区累计发行专项债83.3 亿元)、代表公共利益(非纯盈利导向,可协调居民与企业诉求)、资产整合(平台公司持有存量土地,央国企可整合全国资源)、全链条运营(覆盖 “融资 – 建设 – 运营”,如上海地产 “投资 – 建设 – 运营” 全板块体系);

- 实践适配:从案例看,此类主体可破解更新痛点 —— 上海地产承担上海60% 成片旧改,通过 “土地组合转让”“银团融资” 解决资金与产权问题;武汉更新公司统筹重难点项目,依托政企平台协调多部门;

- 政策适配:符合中国 “存量更新需政府把控方向、市场激活活力” 的机制,可承接政府赋予的规划传导、公共设施建设等职能,同时以市场化方式撬动社会资本(如重庆 223 个更新项目撬动社会资本占比50% ),实现 “公共利益与市场效益双赢”。

问题 2:“策规算一体化” 模式中 “四本账册” 的核心作用是什么?如何通过账册设计保障片区更新的资金可持续性?

答案:“四本账册” 是 “策规算一体化” 的经济平衡核心,作用是通过 “分层算账、动态平衡” 解决片区更新 “资金需求大、回收周期长” 问题,保障资金可持续:

- 核心作用:“四本账册” 构建了 “从城市到合作方” 的多层级经济平衡体系 —— 城市大账明确长期收益(如区域品牌拉动税收),单元总账平衡片区变量(成本 – 产品 – 市场),项目子账实现分类收支,合作分账明确各方利润,避免 “算不清账、收不回本”;

- 资金可持续保障路径:

- 前期融资:通过 “单元总账” 测算资金缺口,对接专项债、城市更新基金(如上海地产设立城市更新母基金),“项目子账” 分类申请资金(A 类靠政策、B/C 类靠社会资本);

- 中期平衡:通过 “项目子账” 跨项目调剂(高收益项目补贴低收益项目),“合作分账” 吸引社会资本(明确利润预期);

- 后期退出:通过 “城市大账” 测算长期收益,“单元总账” 对接资本市场(如公募 REITs),实现国有资本退出(如张江高科通过 REITs 回收1.98 亿元),滚动投入新项目,形成 “融资 – 建设 – 运营 – 退出” 闭环。

问题 3:上海张江高科案例中,公募 REITs 等金融创新工具如何支撑片区更新的 “产城融合” 与 “可持续运营”?

答案:上海张江高科案例中,金融创新(尤其是公募 REITs)是 “产城融合” 与 “可持续运营” 的核心支撑,具体路径如下:

- 支撑产城融合:

- 盘活存量载体:通过 Pre-REITs 基金收购低效资产(如原星峰科技园),改造为 “张江光大园”,植入科创产业(入驻企业 73 家,带动就业2000 余人),实现 “工业遗存→产业空间” 转型,为产城融合提供物理载体;

- 降低产业成本:REITs 融资成本低于传统开发贷,释放的资金可投入产业服务(如建设共享实验室、引入 “四不像机构”),培育芯片研发、生物医药等核心产业,形成 “空间载体服务产业、产业提升空间价值” 的正向循环;

- 支撑可持续运营:

- 解决资金占用:2021 年首发华安张江光大 REIT、2023 年扩募张润大厦,实现 “存量资产证券化”,回收资金可再投入新更新项目(如张江科学城其他片区),破解 “重资产持有导致资金沉淀” 问题;

- 绑定运营责任:REITs 要求底层资产需有稳定现金流,倒逼张江高科提升运营能力(如园区服务、租金管理),2024 年张江光大园产值约3.5 亿元,现金流稳定,保障 REITs 收益,形成 “运营 – 收益 – 再投资” 的可持续闭环。