近日,《南京市城市更新专项规划》正式发布,明确以 2023 年为基期年,近期至 2030 年、远期至 2035 年,在全市城镇开发边界内 1492.53 平方千米的范围内,划定 34 个更新片区、62 个更新规划单元,通过分圈层差异化策略、八大更新行动,推动城市从 “增量扩张” 向 “存量提质” 转型,为现代化都市建设注入新动能。

分圈层精准施策

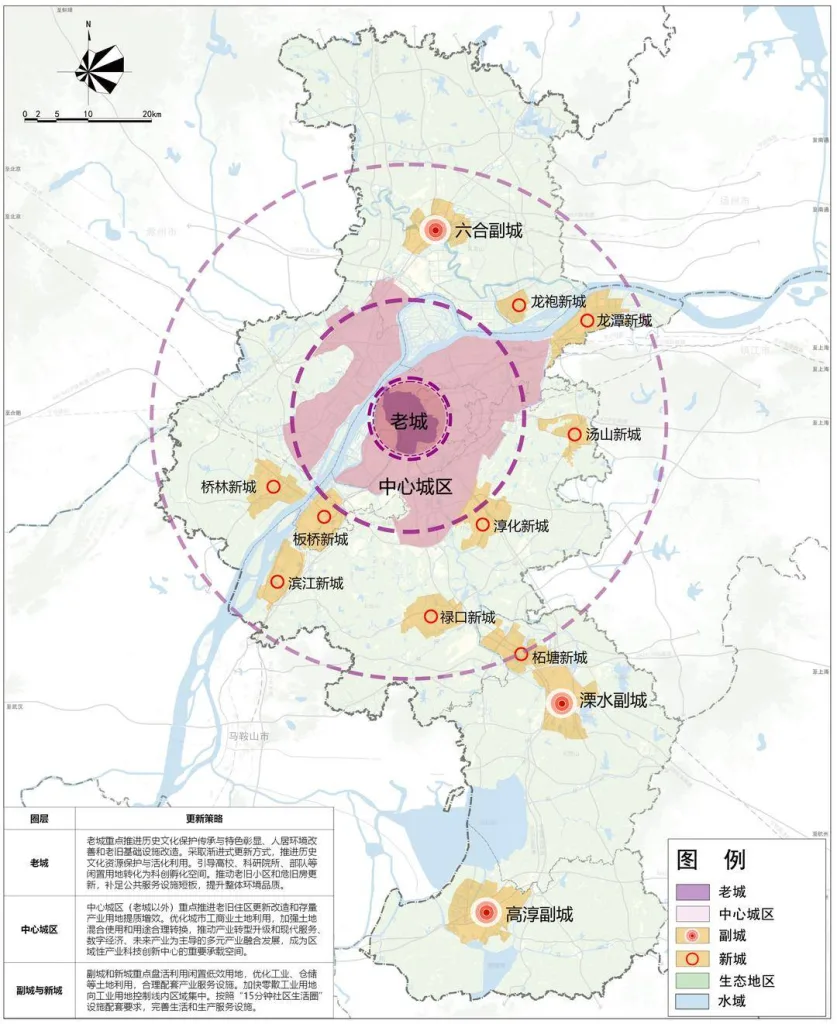

南京城市更新打破 “一刀切” 模式,依据城市空间格局与发展需求,构建 “老城 — 中心城区 — 副城与新城” 三级圈层更新体系,实现资源优化配置与功能精准升级。

老城:守好历史根脉,补齐民生短板

作为城市文化核心承载区,老城以 “渐进式更新” 为原则,重点推进历史文化保护传承与人居环境改善。一方面,活化利用历史文化资源,推动历史轴线沿线文商旅深度融合,让夫子庙、颐和路等片区的历史风貌与现代生活共生;另一方面,聚焦老旧小区与危旧房更新,补足公共服务设施短板,同时引导高校、科研院所等闲置用地转化为科创孵化空间,实现 “保护与发展” 双平衡。

中心城区:提质产业空间,激活经济活力

老城以外的中心城区,将核心任务放在 “老旧住区更新” 与 “存量产业用地提质增效” 上。通过优化工商业土地利用、推动土地混合使用与用途合理转换,引导产业向现代服务、数字经济、未来产业转型,打造区域性产业科技创新中心的重要承载空间。新街口核心商圈能级提升、河西等区域性商业中心特色彰显,成为中心城区更新的重要抓手。

副城与新城:盘活低效用地,完善服务配套

副城与新城聚焦 “闲置低效用地盘活”,推动零散工业用地向工业用地控制线内集中,优化工业、仓储等土地利用结构。同时,严格按照 “15 分钟社区生活圈” 要求,合理配套产业服务与生活服务设施,让桥林新城、溧水副城等区域既具备产业发展承载力,又能满足居民高品质生活需求。

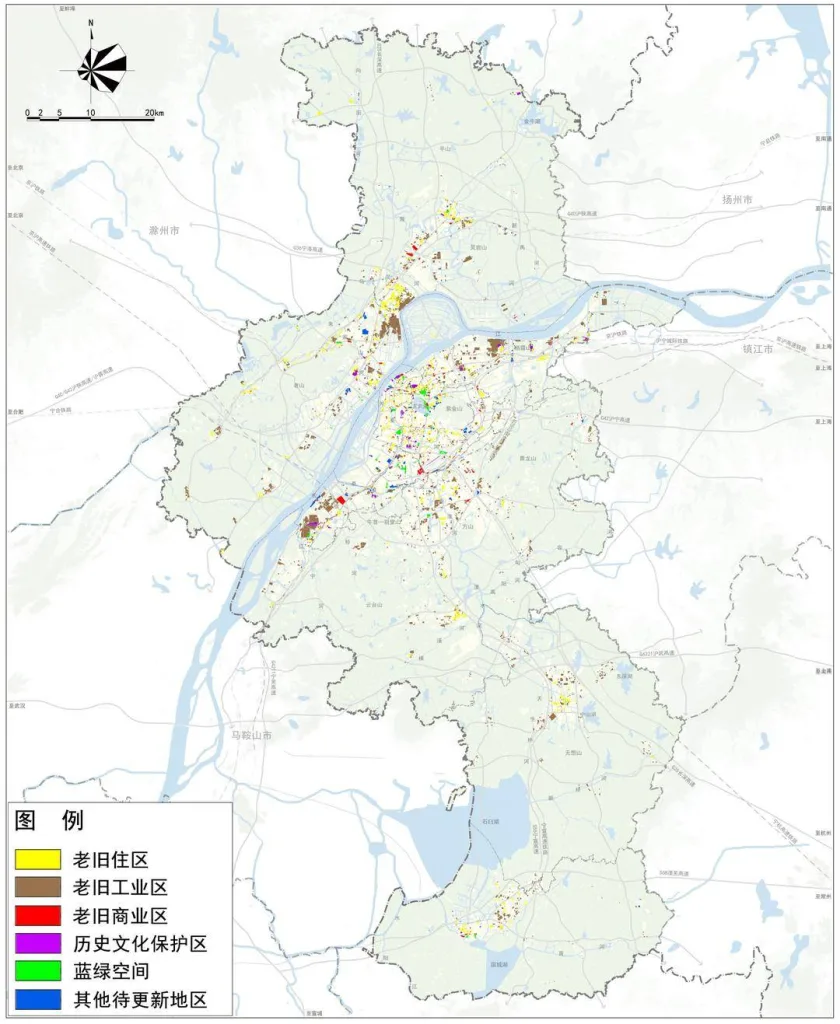

34 个更新片区落地

本次规划明确的 34 个更新片区,涵盖老旧住区改造、老旧工业提质、老旧商业焕新、历史文化保护、蓝绿空间完善、其他更新改造六大类,实现全市域更新需求全覆盖。

从区域分布来看,玄武区有百子亭、红山等片区,秦淮区包含老城南东、西、北三大片区,鼓楼区覆盖中山北路、颐和路等片区,江北新区则纳入南钢、老浦口等片区,形成 “多点开花、全域推进” 的格局。值得关注的是,建邺区仅南湖片区、江宁区仅百家湖片区入选,凸显了对核心片区精准发力、重点突破的思路。这些片区将通过模块化改造、闲置空间盘活等具体举措,成为城市更新的 “示范样板”。

八大行动破局

围绕更新目标,南京部署八大重点行动,全方位破解城市发展中的存量难题,让更新成果惠及更多市民。

民生优先:老旧住区与危房双改善

在老旧住区更新方面,推行模块化改造模式,充分利用闲置公共用房、零星闲置用地、地下空间,改造为社区食堂、便民超市等业态,增补社区商业功能。针对危房整治,强化 “房屋体检” 机制,实施分类治理,同时规划建设应急避难场所,完善应急保障体系,以 “人不住危房、危房不住人” 为底线,提升房屋安全水平。

产业焕新:商业与产业空间提质

一方面,优化商业空间布局,提升新街口核心商圈能级,优化传统批发市场和老旧商贸区功能业态;另一方面,推动老旧工业区转型升级,让金陵石化、南钢等片区的存量产业用地焕发新活力,为新兴产业发展提供空间支撑。

文化与生态共生:擦亮城市特色名片

推动中华路、御道街等历史轴线文商旅深度融合,将历史资源转化为旅游优势;打造钟山风景名胜区生态绿核,联动内外新秦淮更新,擦亮明外郭 — 秦淮新河百里风光带品牌,让城市在更新中守住 “绿色底色” 与 “文化亮色”。

技术赋能:构建现代化治理体系

依托 CIM(城市信息模型)全息底图与 “一网统管” 平台,对城市内涝、交通拥堵、管道泄露等问题进行实时感知与快速响应,以数字化手段提升空间治理现代化水平,让城市更新更精准、更高效。

此次《南京市城市更新专项规划》的发布,标志着南京城市更新进入 “系统性、规范化、高品质” 发展新阶段。通过分圈层策略、精准化布局与多元化行动,南京将持续激活存量空间价值,既守护历史文脉,又补齐民生短板,更赋能产业升级,让城市在 “焕新” 中实现可持续发展,为全国大城市存量更新提供 “南京样本”。